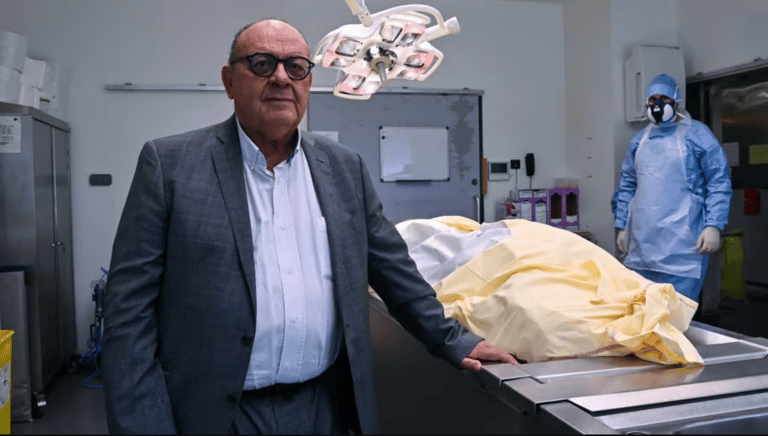

Mounir Benslima, médecin légiste Tunisien distingué par la Légion d'honneur

ACTUALITÉS

Chef de l’Institut médico-légal du CHU de Nîmes, le Dr Mounir Benslima, 68 ans, incarne l’engagement, la rigueur et l’humilité.

Né à Sfax, en Tunisie, et installé en France depuis 47 ans, il dirige aujourd’hui une équipe de professionnels intervenant sur sept tribunaux du sud de la France (Nîmes, Alès, Avignon, Carpentras, Tarascon, Mende et Privas), ainsi qu’en Corse, rapporte La Provence.

Un parcours d’exception, ancré dans la dignité humaine

En 2024, ce sont 570 victimes qui ont été examinées par ses services, mêlant autopsies criminelles et examens médicaux de victimes vivantes. Son objectif ?

Rétablir la vérité et restituer toute leur dignité aux personnes touchées. Médecin légiste, mais aussi ancien urgentiste et médecin du travail, Mounir Benslima a dédié sa carrière à l’accompagnement des plus vulnérables, au croisement de la justice et de la compassion.

Une reconnaissance nationale : la Légion d’honneur

Le 20 juin 2025, il recevra la Légion d’honneur, distinction décernée par décret présidentiel. "Je ne m’y attendais pas. C’est un ami qui m’a prévenu", confie-t-il.

Déjà décoré de l’Ordre national du Mérite, ce nouveau titre vient saluer 42 années de service sans relâche, dont l’impact dépasse largement le cadre médical.

Un modèle pour les nouvelles générations maghrébines

Le Dr Benslima n’est pas simplement un professionnel aguerri. Il représente une figure d’inspiration pour les jeunes issus de l’immigration maghrébine, preuve concrète que l’excellence, l’engagement et l’endurance peuvent s’épanouir à haut niveau sans compromis sur les valeurs.

Il porte avec fierté son origine Tunisienne et son parcours atypique, passant de footballeur prometteur à pilier de la médecine légale française. "La première fois que j’ai vu un corps, j’ai dit : plus jamais ça !", raconte-t-il.

À 68 ans, il refuse encore de parler retraite : "Si je peux continuer jusqu’à 75 ans, comme mon ami Serge Giorgi, je le ferai." Sa passion et son sens du devoir le poussent à continuer, non pour les honneurs, mais par conscience professionnelle.

Faire rayonner les talents maghrébins par l’engagement

L’exemple de Mounir Benslima met en lumière la nécessité de valoriser les figures issues des communautés maghrébines qui s’illustrent dans des domaines clés. Dans un contexte où la visibilité passe souvent par la médiatisation des drames, il est essentiel de faire connaître ceux qui œuvrent, discrètement mais puissamment, au cœur des institutions.

En Europe, des milliers de professionnels de santé originaires d’Algérie, du Maroc et de Tunisie s’engagent chaque jour avec dévouement pour préserver et sauver des vies.

Leur présence est devenue essentielle au bon fonctionnement des systèmes de santé, notamment en France, où un article du magazine Marianne souligne que l’hôpital public ne pourrait tout simplement pas tenir sans l’apport précieux des médecins maghrébins.

Ces femmes et ces hommes exercent dans de nombreux corps de métier, souvent dans l’ombre, loin des projecteurs. On les retrouve en première ligne dans les services d’urgence, comme les ambulanciers, prêts à intervenir à tout moment pour secourir les blessés. Dans les blocs opératoires, les anesthésistes assurent des conditions optimales pour des interventions complexes, pendant que les chirurgiens pratiquent des actes vitaux avec une précision inégalée.

Dans les services de soins, les infirmiers veillent jour et nuit au bien-être des patients, administrant traitements et réconfort. Les cardiologues surveillent les cœurs fatigués, diagnostiquent, préviennent et sauvent ceux que la vie a mis à l’épreuve. Les audioprothésistes, quant à eux, redonnent l’ouïe à ceux qui les avaient perdues.

Et cette liste est loin d’être exhaustive : généralistes, radiologues, urgentistes, kinésithérapeutes, psychologues, et bien d'autres encore, œuvrent quotidiennement avec professionnalisme, rigueur et humanité.

Tout cela, ils le font malgré les vents contraires. Malgré les préjugés, malgré une stigmatisation médiatique récurrente qui tend à dénigrer leurs origines. Leur engagement, pourtant, ne faiblit pas. Car leur vocation dépasse les frontières, les discours et les discriminations : elle est humaine, profondément altruiste, et essentielle à l’équilibre de nos sociétés.

À travers lui, c’est tout un héritage d’excellence, de résilience et de contribution active à la société qui s’affirme.